Die Seite ist noch in Bearbeitung

Urlaub 2024 in Tansania

Ich bin unterwegs in den unendlichen Weiten – nein, nicht des Weltalls, sondern der Serengeti.

Afrika lockt wieder. Die Aufenthalte in Simbabwe, Botswana und Namibia haben Lust gemacht auf mehr. Und ein abschließender Badeurlaub auf Sansibar hätte wohl auch seinen Reiz. Also werden die Koffer gepackt.

Mit im Gepäck sind drei Wünsche:

- Trotz Regenzeit ein wenig Sonnenschein,

- Ein Blick auf den Kilimandscharo, solange er noch ein Schneehäubchen hat (in ein paar wenigen Jahren wird sich der legendäre Schnee des Kilimandscharos erledigt haben) und

- Auf einen Leoparden treffen. Der ist der einzige von den „Big Five“, den ich noch nicht gesehen habe.

Das wäre der Sechser. Die Zusatzzahl wäre noch eine angenehme Reisegesellschaft. Wünsche darf man schließlich in uneingeschränktem Maße haben.

Um es vorwegzunehmen: Der Sechser mit Zusatzzahl ist eingetroffen.

Am Kilimandscharo Airport werden wir zwar mit schlechtem Wetter empfangen, und am letzten Tag bei unserem Abflug von Sansibar schüttet es wie aus Kübeln, aber ansonsten herrscht strahlender Sonnenschein. Die gelegentlichen Regenfälle spielen sich netterweise nur nachts ab. Als wir am letzten Tag das schlechte Wetter kommentieren, sind wir uns darüber im Klaren, dass wir, mit ein wenig Pech, die vollen zwei Wochen solch ein Katastrophenwetter hätten haben können.

Punkt 2 auf der Wunschliste ist auch nicht so leicht zu kriegen: Selbst von Kilimanjaro Airport aus ist der Berg, trotz seiner beeindruckenden knapp 6000 Meter nicht zu sehen. Von Kenia aus wäre das einfacher. Aber als wir von Arusha aus nach Sansibar fliegen, sehen wir ihn: Er streckt seine Gipfel durch die dicke Wolkendecke und zeigt uns noch seinen kläglichen Rest an Schnee. Die berühmten „neiges du Kilimanjaro“, die Pascal Danel so eindrucksvoll besingt, beugen sich der Macht des Klimawandels und verschwinden allmählich. Welch ein Verlust!

Und auch der 3. Punkt auf meiner Wunschliste erfüllt sich: Die Safaris sind bereits abgehakt und wir befinden uns auf dem Weg zurück ins Hotel – da steht er plötzlich mitten auf dem Weg und präsentiert sich in seiner ganzen gefährlichen Schönheit: ein Leopard! Majestätisch und würdevoll wechselt er von einer Straßenseite auf die andere, zwingt uns anzuhalten und erlaubt uns, Fotos von ihm zu schießen.

Jetzt sind meine „Big Five“ vollständig. Der Sechser ist eingetroffen.

„Serengeti darf nicht sterben!“ war das Mantra von Professor Bernhard Grzimek, das ich aus seinen Fernsehsendungen der 60er und 70er Jahre her kannte. Die eindrucksvollen Bilder von Tieren auf freier Wildbahn sind Teil meiner Jugend und haben eine Faszination für die afrikanische Wildnis geboren. Es brauchte ein ganzes Leben, um den Wunsch, wilde Tiere live zu erleben, zu erfüllen.

Die Serengeti lebt!

Da braucht sich der besorgte Professor auch posthum nicht zu bekümmern. Wir geraten in eine Gnu-Wanderung und beobachten Herden, deren Ende von einem Horizont zum andern nicht auszumachen sind. In schnurgerader Linie überqueren sie die Straße, immer schön hintereinander, nie im Pulk, in gestrecktem Galopp und Unmassen von Staub aufwirbelnd.

„100.000“, schätze ich. (Nein, ich habe mich nicht um eine Null vertan!), und die Männer in unserem Jeep (in völlig nüchternem Zustand) bestätigen, dass die Zahl realistisch ist. 40 km lang kann eine solche Herde sein, belehrt uns ein Reiseführer. Und von solchen Herden gibt es mehrere.

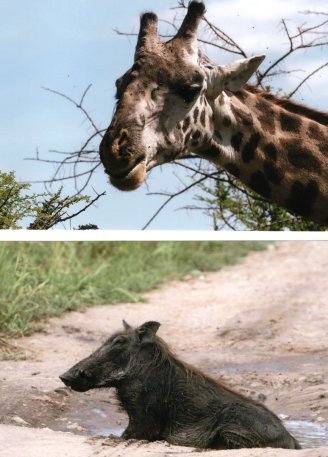

Auch sonst unterscheidet sich die Serengeti von den anderen Nationalparks, die ich bis jetzt besucht habe. Der Chobe hatte einen viel stärkeren Waldanteil, und auch der Etosha hatte nicht diese unendlichen Weiten aufzubieten. Bei den früheren Safaris geriet man schon in Verzückung, wenn man auf einen Elefanten stieß. Hier teilen sich riesige Elefantenherden die Landschaft mit Büffeln, Giraffen, Zebras – und immer in beeindruckender Vielzahl.

Selbst einen Geparden bekommen wir zu Gesicht. Flusspferde, Nashörner und Löwen lassen sich von uns nicht stören. Und dann als I-Tüpfelchen eben der Leopard.

Am letzten Tag werden wir vertraut gemacht mit dem Produkt, für das Tansania berühmt ist: dem Kaffee. Auch wenn wir davon ausgehen dürfen, dass die Verarbeitung der Bohnen in den großen Fabriken nicht mehr mit Stößel und Reibesiebplatten vonstattengeht, wie wir das bei den Einheimischen sehen – wir werden in Zukunft unseren Kaffee viel bewusster trinken, jetzt, wo wir wissen, wieviel Arbeit dahintersteckt. Wir werden freundlich aufgefordert, uns einmal versuchsweise in die Arbeit mit einzuklinken, und mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen stampfen Uschi und Johanna die Bohnen. Das fröhliche Lied kommt allerdings von den Lippen der umstehenden Schwarzen, die sich köstlich amüsieren über die mitunter unkoordinierten Bewegungen der Touristen.

Der nächste Abstecher führt uns in eine Primary School. Wir werden mit frenetischem Applaus willkommen geheißen. So viel Begeisterung ist mir zu meinen Lehrerzeiten nie entgegenge-schwappt. Irgendwas hab‘ ich wohl falsch gemacht.

Die Bedingungen, die wir vorfinden, sind ernüchternd. 108 Kinder zwischen 7 und 11 Jahren sitzen in einer Klasse. Sie müssen mitunter 7 bis 10 Kilometer zurücklegen, um morgens um 7.00 Uhr in der Schule anwesend zu sein. Wohlgemerkt: nicht etwa SUV-transportierte Kilometer, sondern zu Fuß zurückgelegte!!!

Das sind die Momente, wo wir wieder zurückkehren sollten zu einer verloren gegangenen Dankbarkeit, dass wir per Zufall in der westlichen Hemisphäre geboren sind. Den berufsmäßigen Dauermeckerern in unserer Gesellschaft sei ein Besuch in den afrikanischen Regionen einmal dringend empfohlen.

In Alfred Anderschs berühmten Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ ist diese Insel für den Jungen der Inbegriff der Freiheit. Ich gehe der Sache nach.

Aber entweder hatte Andersch keine Ahnung von dem, was er da geschrieben hat, oder der Junge hatte keine Ahnung von dem, was Freiheit bedeutet. Ich vermute mal, letzteres trifft zu.

Die Insel ist bitterarm. Davon bekommen wir einen Eindruck, als wir vom Flughafen anderthalb Stunden zum Hotel fahren. Verfallene Wellblechbuden, kaum Geschäfte – das meiste spielt sich per Tauschhandel am Straßenrand ab. Dann passieren wir eine Schranke, die sich schnell wieder hinter uns schließt, und wir befinden uns in einer luxuriösen Hotelanlage, wo die Armut kategorisch ausgeschlossen ist.

Das ist der Moment, wo der Unwohlseinsknoten im Magen sich wieder schmerzhaft zusammenzieht, und nur das Wissen, dass es den Leuten noch schlechter ginge, wenn wir wegblieben, mindert das Unbehagen etwas. Sansibar lebt zu 100% vom Tourismus. Während der Corona-Pandemie hatten die Menschen ums Überleben kämpfen müssen.

Habe ich schon den Punkt: „Dankbarkeit für unser Luxusdasein“ angesprochen? Ich möchte ihn nachdrücklich wiederholen!

Wir unternehmen einen Ausflug in die Hauptstadt Stonetown. Für einige ist der Besuch des Freddy-Mercury-Hauses der Grund, warum man diese Reise überhaupt unternommen hat. Der Mann war wohl der Inbegriff demütiger Bescheidenheit. Das lässt sich leicht dem Spruch entnehmen, der an seinem Haus steht: „Ich bin nicht gekommen, ein Star zu sein, sondern eine Legende.“

Nun gut! Kommentieren wir den Spruch mal nicht weiter!

Sansibar, der Sehnsuchtsort von Anderschs Jungen, war vor wenigen hundert Jahren noch der Hauptumschlageplatz für den Sklavenhandel gewesen. Ein lokaler Reiseführer führt uns zu den Gewölben, in denen die Sklaven in menschenunwürdigen Verhältnissen zusammengepfercht waren. Verkauft und dann geschunden zu werden, war offenbar noch das kleinere Übel als der Aufenthalt in diesen Gewölben.

Der Reiseleiter schildert die Zustände recht detailverliebt. Ein wenig Appell an ein eventuell vorhandenes kollektives schlechtes Gewissen bei den Weißen kann durchaus auch trinkgeldfördernd wirken. Wir tun ihm den Gefallen.