Urlaub 2015 in den Vereinigten Staaten

Amerikas Osten: Die Wiege der Nation

Dieses Jahr soll es vorrangig ein Bildungsurlaub werden.

Wir wollen wir ein paar Lücken schließen, die bei unserem ersten Gründerväter-Besuch vor fünf Jahren übriggeblieben sind. Nicht nur die historischen Stätten hatten damals einen großen Eindruck hinterlassen – auch die Persönlichkeit dieser großen Männer rechtfertigt den Wunsch, sich mit ihnen vertiefter auseinanderzusetzen.

Also tun wir das auf dieser Reise.

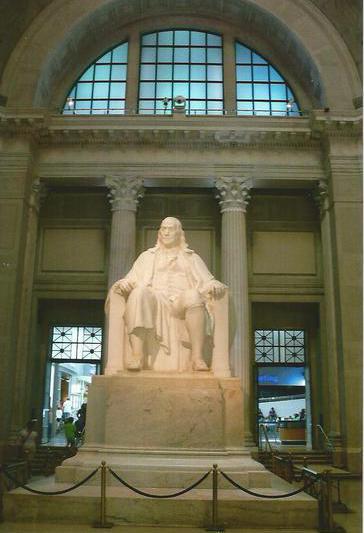

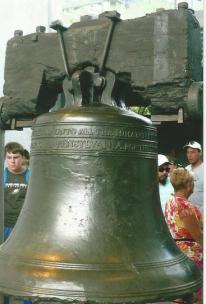

Wir landen in Baltimore, und von da ist es nur ein Katzensprung bis Philadelphia, der Stadt Benjamin Franklins. Wir absolvieren – obwohl bereits damals schon geschehen – das touristische Pflichtprogramm: Independence Hall und Freiheitsglocke und machen dann dem größten Sohn dieser Stadt unsere Aufwartung: Am Stadtrand thront er als gigantische Marmorstatue und schaut gütig auf die nicht abreißende Schar seiner Bewunderer hinunter: Benjamin Franklin – Politiker, Schriftsteller, Journalist, Herausgeber, Erfinder, Philosoph, Menschenfreund ….(s. Titelfoto)

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Franklins Verdienste als Politiker sind vielleicht die folgen-reichsten: Unter seiner Federführung verfasste Thomas Jefferson 1776 die Unabhängigkeitserklärung (die Loslösung von England), nach Abschluss des darauffolgenden Kriegs 1783 den Friedensvertrag von Paris und 1787 die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika.

Sein langjähriger Aufenthalt in England und vor allem in Frankreich als Repräsentant der amerikanischen Kolonien schuf ihm die politischen Kontakte, die er brauchte, um Frankreich zum Eintritt in den Krieg mit England zu bewegen. Erst mit französischer Hilfe konnten die ameri-kanischen Kolonien schließlich den Krieg siegreich beenden – dank Franklins Einsatz. Der Mann hatte kein Problem mit Langeweile.

Wenn denn zwischendrin mal ein wenig Muße war, betätigte er sich als Erfinder: Der Blitzableiter ist wohl sein Paradestück. Aber auch die Erfindung der Bifokalbrille und des Bullerofens sind zwei von vielen Beispielen für eine sinnvolle Bereicherung des Alltagslebens. Und was machte ihn zum Menschenfreund? Hätte er alle seine Erfindungen patentieren lassen – er wäre wohl steinreich gewesen. Aber seine Meinung war: Wenn er etwas erfindet, dann soll es zum Wohle aller sein. Das war ihm Lohn genug. Schade, dass dieser Menschenschlag ausgestorben ist.

Und noch eine sympathische Anekdote aus seinem Leben: Franklin stellte bereits als junger Mensch ein 10-Punkte-Programm auf mit Werten, nach denen er leben wollte (z.B. so lange sparsam leben zu wollen, bis er alle Schulden beglichen hatte, nie schlecht über andere zu reden, selbst wenn dies der Wahrheit entspräche, sich nie nur halbherzig einer Sache hingeben und immer aufrichtig und gradlinig zu sein, um einmal einen kleinen Einblick in diese interessante Lebensphilosophie zu geben).

Er war auch derjenige, der auf den Widerspruch im ersten Artikel der Unabhängigkeitserklärung hinwies: Wenn es wirklich so selbstverständlich ist, dass alle Menschen gleich sind – was ist dann mit den Sklaven? Eine spannende Frage! Ein dreiviertel Jahrhundert lang gelang es der Politik, sie nicht zu beantworten, bis sie 1861 unter Lincoln in Form der Sezessionskriege explodierte.

Wir verabschieden uns von diesem außergewöhnlichen Mann und fahren zurück nach Washington, vorbei an Valley Forge, wo der deutsche General Friedrich Wilhelm v. Steuben im Unabhängigkeitskrieg die unbedarften amerikanischen Hinterwäldler zu effizienten Soldaten drillte (auch das übrigens auf Franklins Initiative hin!).

Dann kommen wir in Amerikas Hauptstadt an. Ein kurzer Besuch bei Abraham Lincoln in seinem Memorial. Wir vergewissern uns, dass er ihm gut geht und dass er sich seit unserem letzten Besuch nicht verändert hat.

Der gemeine Amerikaner lässt sich in zwei Katego-rien einteilen. Nein, nicht Männer und Frauen, das wäre zu einfach. Ich rede von uniformiert und nicht uniformiert.

Ohne Uniform sind die Amis umgäng-liche, harmlose, freundliche Zeitgenossen. Mit Uniform sind sie eine Pest – Männer wie Frauen: barsch, ungeduldig, überheblich, sich ihrer ungeheuren Wichtigkeit mehr als bewusst. Wir erleben das, als wir das Capitol besuchen wollen.

Die Rotunde ist mal wieder gesperrt, da ist nichts zu machen. Aber wir haben Glück: Der Senat tagt, und da sind Zuschauer erlaubt. Wir werden gefilzt bis auf die Knochen, dann haben wir Zugang zu den Sitzplätzen auf der Empore. Wir befinden uns im Machtzentrum Amerikas. Aber die anwesenden Senatoren sind ausgesprochen friedlich, fast gelangweilt, wahrscheinlich mehr mit dem Verdauen des Mittagessens beschäftigt als mit der Politik. Wir tun uns das nur eine kurze Zeit an, dann gehen wir wieder.

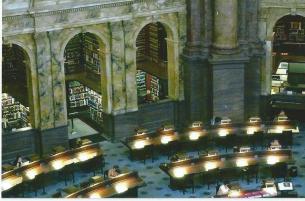

Sehr viel beeindruckender ist der Besuch der Bibliothek, der National Library. Die erreichen wir durch einen langen, unterirdischen Gang, und das hat sich wirklich rentiert. Diese Räumlichkeiten sind wirklich eine Wucht.

Am nächsten Tag besuchen wir einen weiteren großen Sohn des Landes: George Washington, neben Abra-ham Lincoln der absolute Spitzenreiter auf der Beliebtheitsskala der US-Präsidenten – der Erste im Krieg und der Erste im Frieden, wie man seine Verdienste so griffig auf den Punkt bringt.

Wir begnügen uns nicht mit irgendwelchen Mausoleen, sondern besuchen ihn auf seinem Landsitz: Mount Vernon, etliche Kilometer von Washington entfernt. Wir nähern uns dem stattlichen Anwesen, wie es Washington wohl selbst meist getan hat, nämlich per Schiff über den Potomac. Das ist eine ungemein entspannte Anreise.

Mount Vernon ist beeindruckend. Washington selbst war Herr über eine stattliche Sklavenschar (so um die 200 Schwarzen, von denen er nicht einen freigelassen hat!). Hier verbrachte er seinen Lebensabend in bukolischer Geruhsam-keit unter Weinstock und Feigenbaum.

Washingtons Ruf ist legendär. Er führte zwischen 1776 und 1781 die amerikanische Miliz an, einen zusammengewür-felten Haufen Freiwilliger aus den unterschiedlichsten Kolonien, patriotisch beseelt bis unter die Haarwurzeln, aber bar jeder Erfahrung im Kampf, um einen Krieg zu führen gegen die militärische Weltmacht England.

Dementsprechend vorhersehbar war die erkleckliche Anzahl von Niederlagen, die er einfuhr, eine krachender als die andere. Aber es gelang ihm, nicht allein wegen seines Charismas, die kleine Armee am Leben zu halten, bis die starken Freunde aus Frankreich eintrafen, und gemeinsam machte man den Engländern schließlich den Garaus.

Dann aber kam der Moment, der ihn wirklich groß machte: Seine Armee stand unverbrüchlich hinter ihm, und es wäre ihm ein Leichtes gewesen, den Einflüsterungen seiner Generäle zu folgen, die ihn offen drängten, jetzt nach der Macht zu greifen und sich selbst die Krone aufzusetzen. Aber Washington gab sein Mandat als oberster Heerführer an den Kongress zurück, nach dem Motto: „Jungs, ich hab‘ meins getan – jetzt seid ihr dran. Gebt dem Land eine Verfassung!“

Dieser freiwillige Verzicht auf die Macht ist beispiellos. Alle erfolgreichen Schlachtenlenker, die nach ihm kamen, waren dieser Versuchung erlegen: Napoleon, Lenin, Mao und andere mehr.

Der Ruf seiner absoluten Integrität führte auch dazu, dass man sich seiner erinnerte, als es darum ging, den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu küren. So vereinigt waren die Staaten nämlich damals noch gar nicht: Die Sklavenhaltung spaltete damals schon Nord- und Südstaaten, aber auf die Person Washingtons konnten sich beide Parteien mühelos einigen: Der 1. Präsident (für 2 Amtsperioden von 1788 – 96) hieß George Washington.

Damit war er auch der Erste im Frieden.

Für eine ganze Zunft ist Washington auch heute noch der Patron schlechthin: für die Zahnärzte. Der große Vater der Nation, der Held im Krieg und im Frieden besaß nämlich nur einen einzigen Zahn. Alle anderen waren ihm ausgegangen.

Da sich er jedoch nicht ausschließlich von Brei ernähren und auch mitunter mal die Damenwelt anlächeln wollte, ließ er sich von einem Tischler ein künstliches Gebiss anfertigen. Aus Kirschbaumholz, sagen die einen. Andere behaupten, es habe aus Gold, Nilpferdelfenbein und Blei bestanden, ver-mischt mit Pferde- und Eselszähnen.

Wir besichtigen eine Nachbildung des kuriosen Teils in dem Museum, das an Mount Vernon angeschlossen ist. Wie dem auch sei: Die dentalen Probleme des Präsidenten waren wohl der Grund, warum er auf allen Bildern mit verkniffen-em Mund abgebildet ist.

Die Räumlichkeiten auf Mount Vernon belegen, dass es damals schon Luxus gab und die reichen Männer der Geschichte zu leben wussten.

Wir besichtigen auch das Schlafzimmer des Hausherrn, wo er zwei Wochen vor Anbruch eines neuen Jahrhunderts (am 14.12.1799) verstarb. Im Sterben fühlte er seinen eigenen Puls: Er wollte auf keinen Fall den Moment seines Todes verpassen.

Der letzte im Bund der Gründerväter ist Thomas Jefferson, nach Washington und John Adams der dritte Präsident der USA (von 1800-1808). Um ihn zu besuchen, müssen wir eine ganze Strecke fahren: Sein Anwesen Monticello liegt in der Nähe von Charlottesville.

Jefferson ist bekannt für seinen extravaganten Lebensstil. Ständig war er am Umbauen, und die Kosten hierfür überstiegen regelmäßig seine finanziellen Verhältnisse. Er endete hochverschuldet, musste sogar seine Bibliothek verkaufen. Aber interessant ist, dass seine Gläubiger ihn aus tiefer Achtung vor seiner Lebensleistung nicht bedrängt hatten. Erst nach seinem Tod hielten sie sich schadlos, solange er lebte, ließen sie ihn in Ruhe.

Der Mann aus Virginia war ein eigentümlicher Charakter – ein ungemein kluger und belesener Kopf, Aufklärer im besten Sinne, aber gleichzeitig auch ein Meister des Taktierens und der feingesponnenen Intrigen. Als er 1800 zum dritten Präsidenten gewählt wurde, war er höchst erstaunt darüber – er hatte gar nicht gewusst, dass er kandidiert hatte. Er war sich zu fein, um mit seinen Qualitäten zu werben und überließ diese Arbeit und überhaupt den gesamten Wahlkampf seinem Freund Madison. Immer schön im Hintergrund bleiben, war eine kluge Devise.

Auch ist bekannt, dass er nichts mehr hasste als heftige Auseinander-setzungen. Da aber in seinem Kabinett einige rechte Hitzköpfe saßen, ging es mitunter hoch her, wenn man um politische Entscheidungen rang.

Um die Probleme zivilisiert zu lösen, wählte Jefferson einen klugen Weg: Er lud die Kontrahenten zum gepflegten Abendessen ein. Mit Ehegattinnen! Von der Anwesenheit der Weiblichkeit versprach er sich einen mäßigenden Einfluss. Und da damals Männer noch Gentlemen und Frauen noch Damen waren, gelang das in der Regel auch. Ich weiß nicht, ob ich dieses Konzept unseren heutigen Politikern vorschla-gen sollte. Es ist wohl nicht mehr erfolgversprechend.

Schließlich teilt die Weiblichkeit in unserer Politik mitunter ebenfalls hübsch unter der Gürtellinie aus und steht den männlichen Kollegen – wenig lady-like – in puncto Aggressivität in nichts nach.

Wir sehen beim Besuch der Räumlichkeiten auf Monticello auch die verborgenen Türen, durch die seine Sklavin Sally Hemings schlüpfte, um ihrem Herrn und Meister zu Diensten zu sein. 38 Jahre lang hatte Jefferson ein Verhältnis mit seiner Sklavin, zeugte 7 Kinder mit ihr, hatte aber nicht den Anstand und die Größe, ihr die Freiheit zu schenken. Ebenso wenig wie seinen Kindern. Wenn Jefferson während seiner Regierungszeit in Washington die Sommerpause auf Monticello verbrachte, brachte Sally zuverlässig neun Monate später ein Kind zur Welt. Die legendäre Tom- und Sally-Story zeigt auf, dass auch große Männer ihre bedenk-lichen Schwächen haben können.